目录

引言

这篇文章主要写给还没毕业或刚刚毕业的同学,希望通过这篇文章,能够让大家从学生思维跳脱出来,向真正的工程师思维进行转变,更好地提升自己。

学生思维和工程师思维有什么区别?为什么要转变?

我们说的工程师思维不仅仅是局限于做工程师的人,而是拥有像工程师一样解决问题的能力,推进项目落地的思维方式。

在学生时代,我们习惯了“老师布置什么,我就做什么”的学习模式——作业按要求完成、考试按范围复习,这种“等待指令”的思维惯性让知识接收高效运转,但是不会主动思考去解决问题,过度关注局部/短期的事物,这就是我们常说的“学生思维”。而工程师思维与之不同,工程师思维强调自己探索,从全局角度整体思考,要具有能够独立解决复杂问题的能力。相比学生思维,工程师思维更加严谨,更加主动。

进入社会、跨入职场后,我们需要主动解决问题的能力,需要有从全局角度思考的综合性思维。因此学生思维是无法帮助我们继续成长的,我们要从“知识接收者”到“问题解决者”的角色转型。

举个例子: 现在学校里面要做一套校园门禁系统,并且校长把这个项目交给你来做,此时你会如何着手?

如果是普通学生,会想如何设计门禁硬件,可能会用esp32做门禁闸机板,可能会用java写后台门禁管理系统,但大部分情况下,当学生按这个思维设计下去之后会发现,做出来的东西完全不能用,也不好用,项目也推不动。这是因为学生思维惯性,只关注到了“门禁系统”这一个具体的局部系统,而不是整个项目。做项目,做工程不仅仅只有浮于表面的硬件设备或代码平台,还包括了上下游一系列的用户和利益相关方,包括了对项目未来可能会存在的一系列风险的预估。这些是学生思维所无法涵盖的。

而对于有一定成熟经验的工程师,“门禁系统”在设计时,会考虑很多前置问题,它的受众群体到底包括哪些人?如何让学校内的每个人都能接受新的门禁系统?如何与相关方高效沟通?在硬件选型上,如何保证闸机运行的稳定性?供电、网络稳定性如何保证?项目推进时需要涉及哪些校内部门,需要和哪些领导打交道?这些全部确认后,后续才是如何着手落实这个项目。

因此,学会工程师思维,能够帮助我们跳脱出认知困境,站在全局角度思考问题,更好地推动问题解决或项目落地,也可以更好地辅助我们做完美的决策。

如何转变?

1. 改变环境

拥有工程师思维离不开真正的“工程师环境”,也就是要在实际的工程化环境,真正致知于行,才能更好的学习和培养工程师思维。在学校这个相对与社会隔绝的环境中,很难有机会接触到真正的落地项目。

有些同学可能参加各种创新创业大赛,做一些打比赛的项目,甚至是做一些小规模的校内创业项目,这些项目虽然一定程度上可以帮助我们初步积攒一些经验,了解到一定量的工程化思想。但是跟实际的公司、社会环境中的落地项目相比,依然相差甚远。

因此,在个人能力满足的情况下,我建议大家多多出去到社会企业中进行调研、实习,哪怕去到比较底层,非常草台班子的初创公司。特别是前往科技较为发达的一线、新一线城市去,实习,工作。真正切身实地感受与人沟通、规划资源、学习职场前辈的各种工作方法论,在这个过程中逐渐培养起工程师思维,一点点升级打怪。

大家需要明白一个事情,学校能教的有且只有书本和老师PPT上的内容,非常有限,学校不会教你文档怎么写,PPT如何做,如何与人沟通,如何快速解决问题等等,只有切身到真正的社会中,才能学会这些东西。正如古话所言纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

2. 学会自我寻找答案

在程序员的职业发展中,有一个文章叫做“提问的智慧”,是所有程序员的必修课,而我认为这是所有人的必修课,每个人都应该学会“如何向别人提问”,学会自我解决问题,学会如何正确从他人那里获取知识。

自我解决问题与向他人寻求答案并不冲突,自我解决问题的过程中,合理向他人寻求帮助也是一种很好的方法,但是这不代表所有事情都要依赖于他人,向他人寻求答案的本质是将答案转变为自己的能力。如果一味地依赖他人,不自己探索,那么问题永远存在,永远不属于自己。

那么如何学会自我探索,自我寻找答案呢?

- 用好搜索引擎/AI问答:搜索引擎和AI是一个非常强大的工具,有任何疑问,先从搜索引擎寻找答案,推荐谷歌、其次是bing,最不推荐百度(百度害人,很容易出现一个问题搜索下去一整页全是广告)

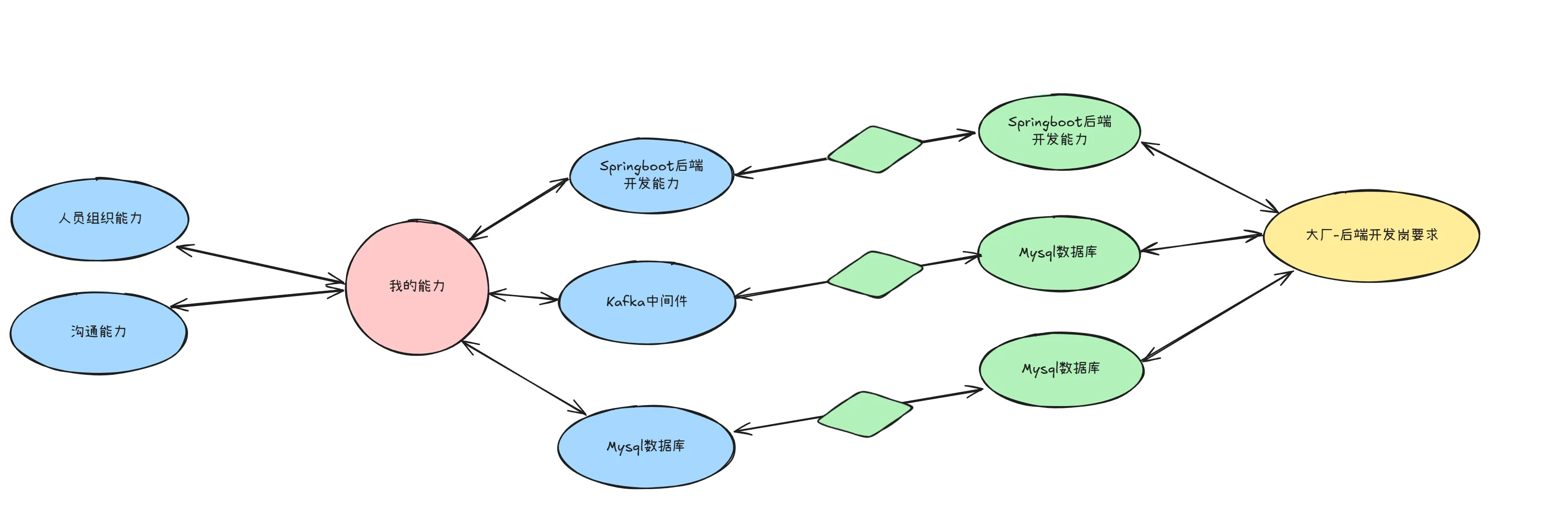

- 使用思维导图,梳理问题链路。在遇到问题时先梳理问题关系,对问题进行拆解,尝试多多使用思维导图和流程图,去寻找问题关键点。举例:我要找工作,那么我就要从头梳理我找工作这个问题,首先我想要什么工作?然后我的期望薪资是什么?我的能力有哪些?我预期的工作岗位要求有哪些?将这些问题作为一个个思维图进行导出,然后寻找他们之间的关联。

- 举例:我通过拆解“我要找工作”这个问题来绘制思维图。把一堆生涩的招聘要求和我个人的能力直观地呈现出来,寻找之间的关联,更好地让我能够看到我的短板和我的长处。

3. 多模仿,多看多做

不论是在校园内,还是在社会中,在我们身边一定有很优秀的人,他们思维敏捷,做事雷厉风行,那么他们就是我们学习的榜样。我们可以多多观察这些人在工作时,在沟通时的行为逻辑和方式,甚至可以自己悄悄进行记录或大胆与他们单聊请教,了解他们的思维方式和学习方式(当然,前提是方式要合理,要尊重别人)。而与优秀的人聊天,每每都会给我们不同的新启发。并且很多优秀的人也非常乐于分享自己的经验和经历,与优秀的人沟通一定是一件对自我提升很大的事情。

吸纳不同人的思维,学习不同人的做事方式,最终转变为自己的风格,长此以往,不知不觉中我们将会也变成别人口中“优秀的人”。

但需要注意的是,不是所有人思维逻辑都适合无脑学习,一定要结合自己的实际情况。东施效颦不可取。

适度去拓展眼见

认知,眼见的拓展也是褪去学生思维的一大核心,当自己的眼见拓宽,会看到很多不同的事物,而思想也会更加全面,更加容易找到问题切入点。

例如在大学生时期,很多人不会把“图书管理系统”当回事,觉得这种东西只是很简单的一个课程设计级别的CRUD系统,但倘若真正见识过企业级的图书管理系统,就完全不会这样想,企业级的图书管理系统要考虑稳定性,考虑易用性,考虑数据安全,服务稳定,可能作为学生不会觉得服务宕机几分钟或者丢失一些数据是什么大事,但在企业层面,几分钟的服务不可用可能就是数百万不可挽回的损失。而倘若没有真正见过几分钟亏损几百万的场面,大多数学生是无法想象到服务稳定性是多么重要的一件事。

因此,适度地去参加各种科技展会,技术沙龙,开拓自己的眼见(甚至可以适当地放弃一些校内课程来参加各类科技展会),我相信展会带来的眼界拓展一定比学校的落后课程的作用更大。

结语

最后我想说,从学生思维到工程师思维的转变,从来不是一蹴而就的瞬间蜕变,而是一场需要耐心与实践的长期修行。当我们放下"等待指令"的惯性,开始主动扛起解决问题的责任;当我们跳出课本里的标准答案,学会在现实的复杂约束中寻找最优解——这种思维方式的进化,不仅会让我们在职场中走得更稳,更会成为我们终身成长的底层能力。

记住,真正的工程师思维,不只是写代码、做项目的专业技巧,更是一种"把不可能变成可能"的信念。它教会我们在迷雾中找到方向,在阻力中开拓路径,在质疑中坚持价值。或许起步时会有笨拙与迷茫,但每一次主动思考、每一次解决问题、每一次突破认知边界,都会让我们离"优秀工程师"的目标更近一步。

愿你从此刻开始,带着这份思维的"工具箱",勇敢地走向更广阔的世界。不必害怕犯错,不必焦虑速度,因为每一次实践都是蜕变的契机。当你真正用工程师的眼睛审视世界,用工程师的双手改变现实,你会发现:成长,永远比想象中更精彩。

本文作者:伞菌

本文链接:

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!